李正火,浙江上虞人,号妙正、庆正,居半茅斋、浸月斋、如是堂、平屋晚晴轩等。浙江上虞人,中国美术家协会会员,曾就读中国美术学院花鸟画高研班,师承张万琪、金家骥、金一德、许江、郑勤砚、严幼俊、刘江、徐家昌、韩璐、王一飞、田源、张东华、梁少膺、王秉初、周寒筠、李奕声等导师,一直持素三十多年,深究佛禅文化,得到许多高僧大德开示指点,开创禅意花鸟画如是系列,多次举办“九品莲花”、“花开自在”、“无上清凉”、“如是花开”个人禅意书画展,多幅作品被国内外艺术机构、相关弘一大师研究中心与多个艺术院校、博物馆、寺院收藏。

系教育部全国中小学美育教学指导专业委员会委员,中国教育学会全国美术教育专业委员会委员、全国少儿美术三十大精英、全国著名特级教师,浙师大“浙派名师”美育导师、绍兴市上虞区弘一大师研究中心副主任、绍兴市美协理事、绍兴市上虞区美协主席,寒之友书画院负责人。美育教学成果丰硕,发表二百五十多篇美育论文和案例,编辑出版九部教材和著作,应邀在全国讲学三百多场。

如 是 花 开

——李正火(妙正)禅意画品赏

梁少膺/文

不著世间如莲花。

——(姚秦)鸠摩罗什译《维摩诘经》

一、

戈壁坚顽,黄沙飞扬;这里百草不生,砾石遍地。自张骞“凿空”西域,所存胸怀大志,意气风发,不辞坚辛的僧侣——鸠摩罗什、真谛、玄奘、义净、不空被称为汉传佛教历史的五大译师,其中有三位历经此地。这时,金戈铁马,浪浪烽烟的岁月已经远去,他们在人烟稀疏,炽烈如火的骄阳下穿越沙漠;他们重佛理,访经典,与中国的道教、儒学同般,负笈求真,注仰修行,皆成为了后世信慕者之精神领袖。“羌笛何须怨杨柳,春风不度玉门关”(王之涣《凉州词》),就是这一通道,在驼队、烽燧的衬映,及在晨曦与夕光的伴随下,曾向人们展示了丝绸的繁华与光洁;因它处于黄河之西,故被誉之——“河西走廊”。

妙正君追慕当年玄奘的苦行足迹,漫步于河西。所不同的是,他非是先哲们的穷理义,取真经;他的使命是考察沿途的寺庙、石窟,瞻怀在此,一代又一代的僧家、画匠、供养人,日出日落,年复一年,将他们的信仰,用斧凿,用线绘,刻制于石壁之上精博的美术遗迹。譬如,敦煌石窟的北壁,七尊药师佛像站立于莲台之上,流光溢彩,鲜亮华美;翟家窟南壁的西方净土变,在一巨型水池的中央,阿弥陀佛置立于莲花宝座,碧波荡漾,精澄的线绘,明丽的颜色,勾勒出一幅璀灿绚烂的极乐世界。这些——河西走廊留下的丰富而珍贵的图像及为艺术创作无名的献身精神,为妙正之艺术,即禅意画的创作带来了撞击灵魂的激情与无墙觉悟:

我为什么而活?应为什么而教?究竟须为什么而艺术?

二、

李正火,号妙正、庆正,居半茅斋、浸月斋、如是堂、平屋晚晴轩等。浙江上虞人,中国美术家协会会员,教育部全国中小学美育教学指导专业委员会委员,教育部国培专家组导师、全国著名特级教师,浙师大“浙派名师”美育导师、绍兴市上虞区弘一大师研究中心副主任、绍兴市上虞区美协主席。几十年来,为提升自己教书育人素养,遍历名师,广游山川,拜谒高僧、大德,行住坐卧于以参禅、如茶、持素为本质的观心之中,达成一种心如明镜,烦倦尽除,便得自在之境。这种对佛理、禅意的整合、领会,自然渗透到他的教育理解与审美教学之中。故在艺术创作上,他特别注重心灵的感悟和禅释,物我如一,情态与外境互相融洽,以“禅”渗心,以“心”传意。如是我闻,钟情于以墨莲等文人君子题材为格物写意对象,参悟道法真谛;更以“禅学”深远幽微,借助水墨,塑造画境,契合本性真意。唐杜甫诗云:

水流心不竞,云在意俱迟。(《江亭》)

子美制诗重于兴象,清沈德潜谓之深得禅机。然妙正挥写重于意象。若宋沈括《梦溪笔谈》:

书画之妙,争以神会。

讲求禅理,表示含蓄,而深得内心之妙道感会也。

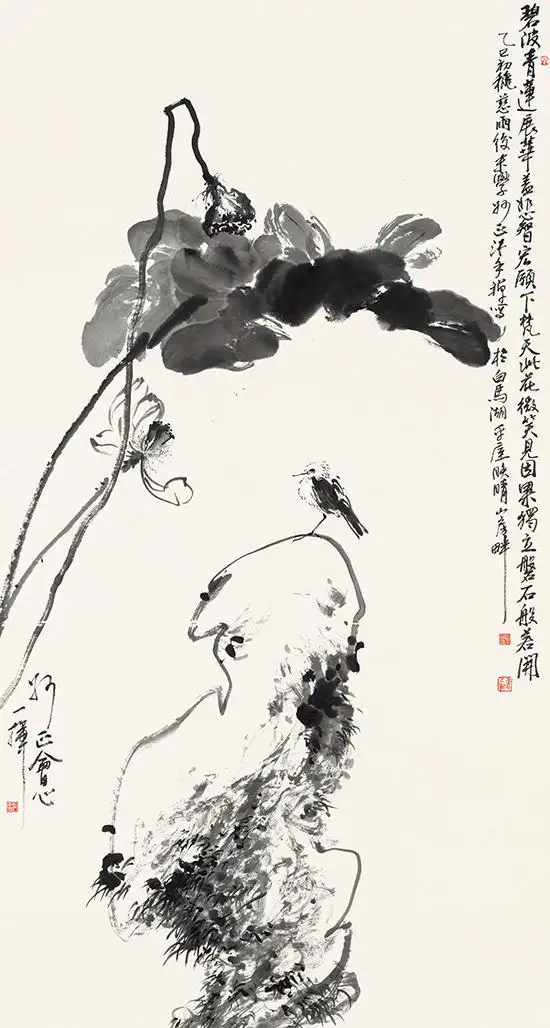

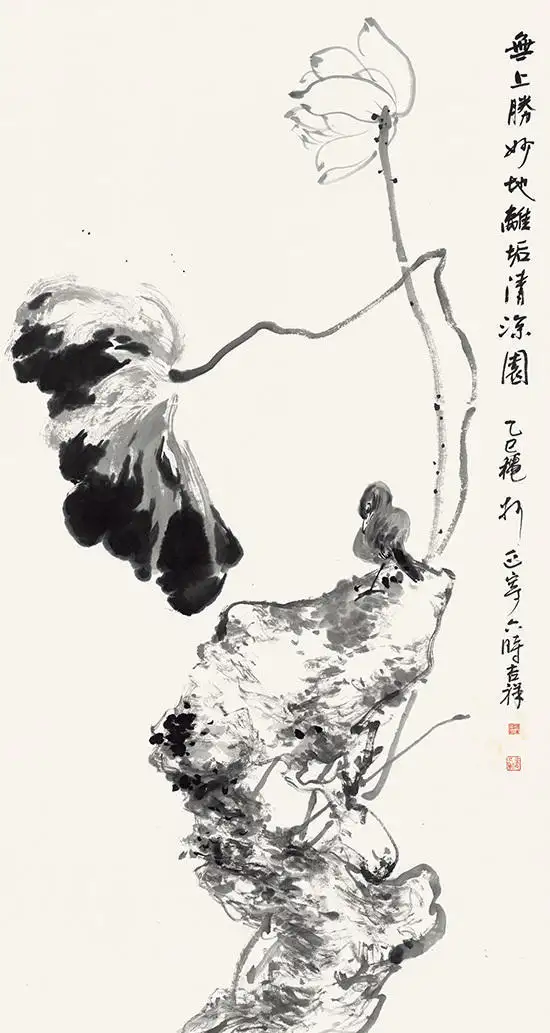

然则以上,在解读妙正创作之中所蕴含、隐依的“禅思”“禅念”,这种精神的意绪之外,观照具体的笔墨这一外在的形式,也是颇为重要的。如果说,“禅”是“形而上”的,它摸不到,视不见;那么,“笔墨”是实实在在能感触到的,它渗透于“纸”中,而进激到人的感官。妙正屡辗转于中央美术学院与中国美术学院,求师研学,苦修技能。他深谙中国传统艺术之所以发扬广大,基本的前提在于“一脉相承”。于是,他远承明之青藤、白阳,及清之八大、石涛,近接蒲华、缶翁,甚至现代的齐白石,等等,所尚既高,寓兴即雅。故凡作画,咸能曲尽其态,妙比造化。譬如,他赴河西走廊,访索寺庙、石窟遗存,当也是探求源头,身体力行的一种修炼与实践。

三、

早在《诗经》《楚辞》的年代,吾国便出现了“荷花”的意象:“彼泽之陂,有蒲有荷。”(《诗经·国风·陈风》)“制芰荷以为衣兮,集芙蓉以为裳”(《离骚》)。这种“香草美人”的比兴,奠定了荷花与文人品格的关系。

从魏晋南北朝到唐、宋,文人对于荷花的审美渐次丰富。从三国魏曹植的“灼若芙蓉出渌波” (《洛神赋》),一直到唐王维“绿竹含新粉,红莲落故衣” (《山居即事》)、李商隐“秋阴不散霜飞晚,留得残荷听雨声” (《 宿骆氏亭寄怀崔雍崔衮》),及宋柳永“三秋桂子,十里荷花” (《望海潮》),诗文中所表达出的既展示了荷之艳美,更显意出荷之清趣。然在众多写荷作品中,出其类而拔其萃者,当推周敦颐的《爱莲说》:

予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖。中通外直,不蔓不枝,香远益清,亭亭净植,可远观而不可亵玩焉。

它赋予了人们另一种情趣——不随世俗,洁身自好,天真自然,不显低媚的品质,借助荷花来表明高洁、洒脱与磊落的心志。以荷花喻“君子”的品格由此肇启;由此,荷花也成了中国绘画的重要题材。

“江南可采莲,荷叶何田田”(《汉乐府·江南》)。荷花是江南的产物,千百年来,演变成了江南所特有的文化特性。艺术来源于生活。“入乡随俗”,妙正以“格物致知”的方式,来阐释荷的品质,理所然也。

不啻如此。荷花同样是佛教之圣物,“花果并存”因果不虚,妙法莲华,“花开见佛”。如“莲座”频频出现在绘画之中,又如前及之敦煌壁画。《维摩诘经》:“目净修广如青莲。”唐道世《法苑珠林》:

故十方诸佛,同出于淤泥之浊;三身正觉,但坐于莲如之上。

这里阐发莲花的寓意文字,其实便是与“出淤泥而不染”一样,犹唐法藏《莲花四义》中说:“如世莲花,在泥不染。”理义一也。故妙正画荷,不仅是对于“物象”,更是以“禅学”的心性去体悟与禅写。

四、

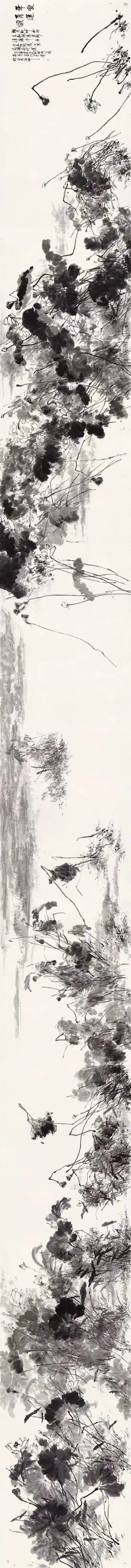

“一一风荷举”(宋周邦彦《苏幕遮》)。《华夏青莲颂》是妙正倾尽三月完成的有着史诗般的宏幅水墨莲花长卷,高221厘米,纵2650厘米。置之眼前,似于无穷的长廊中,观赏一望无际的荷池所显现出的种种风姿。试看世出世间的莲花再生,到不忘初心、亭亭向上的花朵,清新、舒展、随意、自然;试看田田的叶子,端庄、圆丽、偃仰、斜仄;试看荷杆的高耸、挺拨、交错、纵横,直至生死磨砺、无常残衰、勇猛精进,回归到通透放下、恬静自在、天心月圆。王右丞曰:

画道之中,水墨为上。(清张式《画谭》)

妙正画荷,所洋溢的墨之浓淡焦润,合用笔之爽朗流利,或矫健,或玲珑,或重按,或轻提,一气连接,毫无凝滞,情怀面目,流之笔端。这种看似随意点染,乱头粗服,逸笔草草,实际在整个创作过程当中,匠心颇费,可谓深思熟虑,从而野拙顿生,精神毕生,乃至多有神来之笔,虚空自在。清徐沁《明画录》:

一花半叶,淡墨欹毫,疏斜历乱之致,咄咄逼真。

吴敬梓《儒林外史》第一回《说楔子敷陈大义 借名流隐括全文》叙述了以画“墨梅”著称的元王冕画荷的场景——胭脂铅粉,与“那荷花精神颜色无一不像”。元章所绘无疑是一幅设色荷图。这无让人想起宋之赵昌。他喜画折枝花卉,自号“写生赵昌”,不用墨线勾勒,施之颜色,世谓“没骨法”。然自苏轼提出“论画以形似,见与儿童邻”(《书鄢陵王主簿所画折枝》),直到明一代,陈淳、徐渭的异军突起,一种崭新的水墨风格展现在了世人面前。妙正的荷图如前及继承了青藤、白阳之一宗,再渗入朱耷的疏佚、率意,渐形成自家面目。因此,妙正的荷图迥然有别于宋元时期画人(院画)的精工、细致、纤秾;不拘形似,漫不经心,信手拈来,处处隐匿着手段和深机。诸如,水墨之于阔笔的挥洒铺染,叶面的线条或空勾,或复勾,虚虚实实,清润四溢,风神洒落,别样生动。令人看上去虽是一片“物质”(真实)的荷图,然更呈现出的是一种“精神”(气韵)的莲世界。

观之妙正荷图长卷,顷刻还能想到清李鱓所作《墨荷图》诗:

休疑水盖染污染,墨晕翻飞色尽黧。

昨夜黑云拖浦溆,草堂尺素雨风凄。

之所以有如此深邃境界,一是完全得力于妙正对写意笔墨的操纵控制能力,即技巧;再就是他有着三十余年净素修持,似佛家般禅修生活的长久侘寂之心,是自己对人生、对世间“无常是常”的如是禅释——即上及“目净修广如青莲”,犹李白“戒得长天秋月明,心如世上青莲色”(《僧迦歌》)。故妙正虽师八大,却没有剑拔弩张,形色怪诞,更多的是笔酣墨饱,丰腴俊健,以极大的余情、激情演示自己的心境;然后把这种情境付诸于墨,跃然纸上,足使人无限遐想,神彩异常。

五、

与妙正的大幅荷图相对,其笔墨之延伸又有小品。

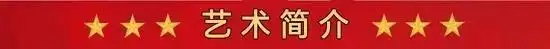

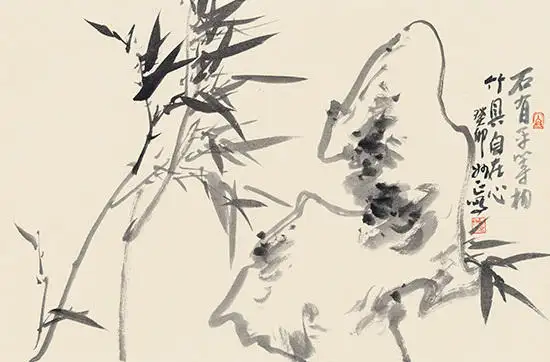

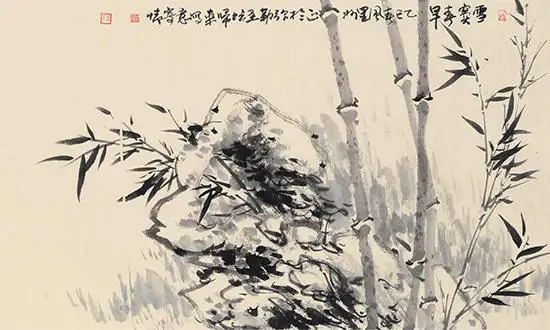

“小品”的概念,最初是指佛经的略本。因此,妙正的“小品”也与“禅”有着千丝万缕的联系。他的折枝小景,如前及之墨梅、墨竹、墨兰、墨菊,以及其它花卉、瓜果之类;可以看出,一方面,反映出他的生活情趣,是对自然界一花一草的悉心观照。此一观照,是基于对宋、元以来“花草性情”的理解与继承。而从另一方面,恰似一如他的画荷,强调创作中的“如是”。妙正在这种“如是”中,自由驰骋,自由发挥,抒发自我情性。正如《妙法莲华经 • 方便品》所谓“禅定解脱,三味深人无际”是也。

六、

朱自清《春晖的一月》:

山的容光,被云雾遮了一半,仿佛淡妆的姑娘。但三面映照起来,也就青得可以了,映在湖里,白马湖里,接着水光,却另有一番妙景。

白马湖——这里有着弘一的“晚晴山房”、丰子恺的“小杨柳屋”、夏丏尊的“平屋” 及经亨顾的“长松山房”。元庄肃《画继补遗》:

(冯生)工画荷花……每花盛开,虽遇风雨,亦顶笠披蓑,伫立池边,观其变态,以资画笔。

妙正一遇余暇,辄徜徉游步于平屋晚晴的白马湖畔、诗隐归真的东山禅林和妙法莲华之天台国清,使写物状、“一念三千|”、会心一挥。在这种自然与人文的环境之下到了滋养——他的画,他的艺术,无不浸润于他的无墙美育、叶落茶香的哲艺思想。作为美术教育家,几十年来,他提出的“与大师握手”“无墙课堂”“如茶生活”等理念与实践,几刷新了世人之耳目。而作为画家,他在绘画创作中与自然为伍,与禅理相融,故无常无碍,得“如是”之心;故他的这种“如是”的挥洒与精神的触动下的另一端,便是无墙无我,大爱大教,写意传情,美美与共 ——如此,即是他一生中的向慕与追求!

作者:李正火,作品名称:《华夏青莲颂》,尺寸:巨幅长卷221x2650cm,创作时间:2025年

作者:李正火,作品名称:《华夏青莲颂》,尺寸:巨幅长卷221x2650cm,创作时间:2025年

|

|

|

|

|

|

|

|

| 被感动 | 同情 | 囧囧 | 愤怒 | 和谐 | 悲剧 | 高兴 | 打酱油 |